平凉道教碑刻价值探析

陈晓斌

道教碑刻作为一种文化资源,在我国碑刻文化资源中占有一席之地。道教碑刻具有其它碑刻所有的特点和价值,如欣赏价值、文物价值、研究价值等,是碑刻文化资源的重要组成部分。而以崆峒山为中心的平凉地区的道教碑刻文化资源,不但是研究平凉地区道教发展的珍贵资料,具有地域性的特征,而且平凉地区的道教碑刻具有史料价值、文学价值和书法艺术价值。

一. 史料价值

通过笔者实地调查、整理,发现平凉地区道教碑刻数量可观,史料价值丰富。平凉地区道教碑刻中保留了大量的原始资料,记载了平凉地区道教宫观的历代重修情况、历代名人游览题记、道教神话传说等,这些历代流传下来的碑刻记录的文字,对于研究平凉地区历史及道教文化提供了弥足珍贵的参考资料。

(一)平凉道教碑刻具有补充史料的价值

首先,平凉道教碑刻补充地方史资料。这些数量颇多的碑刻资料对于研究平凉道教发展史具有十分重要的意义,同时提供了不可缺少的最原始材料。平凉地区的道教碑刻是今人认识道教文化的“活化石”。古代道教宫观重修是非常重要的事情,也是政治活动的一部分。但古代道教宫观重修情况及名人游览之事在正史中涉及并不多,往往记载比较简略。尤其像重修问道宫,每次需要耗费巨额钱财,需要朝廷官员和广大民众、以及诸多道士共同参与方可完成。正史中对历代重修之事几乎没有笔墨,而《重修崆峒山大什方问道宫碑》对于重修过程具有详细的记载,并对于问道宫的始建时间都有所说明,这为后人全面了解道教文化提供了罕见的资料。

其次,平凉道教碑刻记载了神话传说。玄鹤是崆峒山道教的仙禽,自黄帝问道于广成子后,帝尧甲申年曾出现双玄鹤,从此之后屡见于世。于是在崆峒山上就留下了关于玄鹤的碑刻与诗句,崆峒山的这类碑刻详细地记载了仙鹤出现的时间、地点、仙鹤的形状及颜色。因此记载仙鹤的这类碑刻和描写仙鹤的诗句,具有补充地方史不全的史料价值。

名山产异物,伯禹传图经,青牛白鹿具奇质,碧鸾丹凤非常翎。崆峒北极粤戴斗,轩皇问道蕲长生。上有岩洞双鹤出,健翮黝漆车轮横。帝尧甲申系始见,迄今四千九十犹余龄。……瞥见神物双双游。飞仙阁回倚天汉,盘空三匝声飂飕。突然奋翼远飞去,浮云灭没神何悠。……鹤为阳鸟,因金依火,故羽白而顶朱,惟两翼与胫则黑。今此双鹤周体纯黝,衿膺翮鹬素冠,顶正丹而双足与喙咸绛色,与常鹤殊异之。大于车轮,长嗉修胫,飞时两翅平掠,无扇瓴鼓翼之概,尤为迥异。亦既观止,自庆仙缘之遂,即撰记勒石并赋长歌,且图形而为之序。乾隆四十有四年三月上涴。 [1]

[1] 仇非:《新修崆峒山志》,甘肃人民出版社,1996年,第121页。

通过以上资料记载,可以分析出如下的结论:

其一,仙鹤出现的时间和地点。自从帝尧甲申年出现仙鹤之后,清康熙己巳孟夏朔三日李瑛登崆峒山见仙鹤,并在崆峒山留有李瑛元鹤诗碑。“元鹤高飞唳碧天,一声清澈到人间。千秋遗有仙禽在,何事而今道不传。” [2]清乾隆四十四年(1779)三月汪皋鹤在崆峒山见仙鹤。两只仙鹤当时正在飞仙阁上空翱翔天汉。

[1] (清)李瑛:《新修崆峒山志》,甘肃人民出版社,1996年,第114页。

其二,仙鹤的颜色和形状。仙鹤只有两翼与小腿是黑色,头部为红色,脚与嘴皆是大红色,与常见的鹤差别很大。仙鹤的双翼比车轮大,其嘴和腿都很长,翱翔时双翅平行展开,十分迥异。这块碑石是弥足珍贵的史料,十分详细地记载了双鹤出现的时间,如此详细地记载,补充了地方史记载不完善的缺点,有重要的史学意义及史料价值。

最后,平凉道教碑刻补充道教史料。重修道教碑刻在所有碑刻中所占数量最多,对研究平凉地区的道教及道教宫观的修建情况具有极其重要的地位。重修碑刻数量之多足以说明以崆峒山为中心的平凉地区的道教规模大,宫观修建数量多。在如此多的重修碑刻中有朝廷官员主持修建的,有民间百姓募捐修建的,有道教名士主持修建的,也有地方官员捐资修建的。其中道教名士主持修建和民间募捐重修宫观为数居多,流传至今的为数不少,这些碑刻的文献史料对于平凉地区道教的历史发展过程具有详细的记载,成为研究这一地区道教文化不可缺少的史料。

《重修崆峒山大什方问道宫碑》,铭文及字(共1200字,分43行)字体为工楷,碑文文采优美,不同凡响,具有很高的史料价值。现录其文如下:

崆峒山大什方问道宫碑铭并序。鸿濛肇分,清浊开明,广大无名者字子曰道。至道之精窈窈冥冥,至道之极昏昏默默。其至也,不可以意致,不可以事语。……广成子曰:“善哉问也,夫道者,窈冥昏默。无视无听,抱神以静,形将自正。必静必清,无摇汝精,乃可长生。慎内闭外,多知为败。守其一以处其和,故千二百岁吾形未尝衰焉。”□□命归,于是皇极建立,人伦叙彝,治冠百王,化行于□世。□明年复往,惟空山而无见。帝慕玄风,于其处筑宫室,设像师事,置士居守焉。厥后历代相承,尊仰圣道,颁玺书,禁樵采,道迹具存。……落成之日,暨郡僚庶毕至,□□□□□□□咏,共祝天子万寿,四海澄清,三光顺轨,八谷丰登。……而余之以铭曰:三才奠位,清浊既辟。洪纤资益,其孰主张。惟道之□,是粤轩辕,慕之专一,往驾崆峒。□殊罔澍,□人感诚。大教从兹,流 传弗息。金世之衰,□宫委迹。圣德威化,烧杀雨匿。懿吁姜公,志坚操执。幡然聿来,力思重绎。苦思焦神,寒暑无易。殿宇一新,晃耀金碧。府属咸忻,幽明赞翊。警勒斯铭,永彰□□。大元至正十七年岁次丁酉下元节,赐紫思真玄寐崇素法[1]

[1] 仇非:《新修崆峒山志》,甘肃人民出版社,第109页。

此碑文经过笔者仔细分析推敲,主要有三个方面的史料内容,且地方史书没有全面涉及。分别为讲道养生、两次重修问道宫、重修完毕后行祝贺之事。

第一,碑文曰:“至道之精窈窈冥冥,至道之极昏昏默默。其至也,不可以意致,不可以事语。”[2]道的精妙之处是没有形状,道的最高境界没有颜色区别,道是不可以领悟的,也无法用言语表达清楚,它是一种客观规律,是无形的,同时存在在有形的事物之中。“窈冥昏默。无视无听,抱神以静,形将自正。必静必清,无摇汝精,乃可长生。”[3]人间万象,声音各异,心神宁静,天人合一,心静神爽,方可长寿。“厥后历代相承,遵仰圣道,颁玺书,禁樵采,道迹具存。” “禁樵采”可能为世界上最早对生态环境有意识提出的保护。碑文中与养生与之相关的内容,乃古代养生理论之精华,亦是传统养生文化中的“活化石”,一贯为道家宗为内丹修养之理论依据。

[2] 《重修崆峒山大什方问道宫碑》,碑文。

[3] 《重修崆峒山大什方问道宫碑》,碑文。

第二,重修问道宫之事。“宋政和□年,集贤承旨,张庄奉旨重修宫宇,命京兆天宇万寿观找法师住持。”宋代之际,问道宫已被辟为道教大什方,皇帝下诏修建,并命有名望的大法师前来住持。由于夏金战祸频临平凉之地,崆峒山道教宫观全部毁坏,“迨金之□□,殿庑俱烬。”因此到元代初期,就有王钧及其侄孙两次重修问道宫之事,且得到丹阳宫道人姜公的大力支持。“奉元丹阳宫道人姜公力扶玄门”,以教源所在,幡然而来。”“知府事张□谓众曰:“宫之重新,功倍昔者多矣,非姜公其孰能哉!”从中可以看出这次重修规模比旧址扩大了好几倍,主要归功于丹阳宫道人姜公,是他大力支持才会有这次宏大的规模,同时也离不开众多人士的参与。

第三,问道宫落成之日行祝贺之事“暨郡僚庶毕至,□□□□□□□咏,共祝天子万寿,四海澄清,三光顺轨,八谷丰登。”可以看到一个盛大的欢庆会,并且各地的知名人士都前来祝贺,共同祝天子长寿,四海宁康,春秋有序,农业兴旺。“殿宇一新,晃耀金碧”则说明了重修之后,问道宫旧貌换新容的景象,为此立碑记事,传之后世,将道教文化发扬光大。

二 .文学价值

通过对平凉地区道教碑刻的调查整理,发现这些碑刻具有较高的文学价值。如前面所述,碑文也是一种文体,是特定的应用文学形式,而平凉地区的道教碑刻留下了大量的碑文。南朝梁刘勰在《文心雕龙·诔碑》中说“夫属碑之体,资乎史才,其序则传,其文则铭标序盛德,必见清风之华,昭纪鸿懿,必见峻伟之烈,此碑之制也。”[1]这说明了碑文具有很高的文学价值。从平凉道教碑文来看也是如此。

[1] (南朝梁)刘勰撰、周振甫译,《文心雕龙今译》,中华书局,1986年,第114页。

(一)碑文中的诗

碑文中留下了不少诗歌。平凉地区道教碑刻多是名人撰写的,如清李瑛的元鹤诗具有很高的文学价值。诗曰:

(一)

元鹤高飞唳碧天,一声清澈到人间。

千秋遗有仙禽在,何事而今道不传。[1]

[1] 李瑛元鹤诗碑碑文。

李瑛元鹤诗碣是康熙二十八年刻立的,今存于崆峒山壁崖之间。是平凉县尉仁和李瑛题书,缘于康熙己巳孟夏朔三日李瑛登临崆峒山游览,在崆峒山之上见元鹤而题书。诗言志,通过描写仙鹤犹在,而崆峒道教却逐渐衰落,已经没有德高望重的名道来住持道教事务,从而抒发了作者为道源圣地崆峒山道教的衰落而忧心。此诗歌乃七言绝句格局,具有诗意化的语言特色,更重要的是其具有很高的文学价值。

《善昌诗碣》乃清光绪三十四年(1908)勒石,此碑诗曰:

(二)

斜日又将沉, 携筇下西岭。

穿林缓缓行, 一路赏幽景。

木叶未全红, 秋岚浸衣冷。

晚钟忽催人,欲归恋家境。

回首看碧峰,一僧入云影。

[2] 仇非:《新修崆峒山志》,甘肃人民出版社,1996年,第127页。

这是一首五言诗,描写了秋天黄昏时崆峒山的景观,碧峰之间,林木森森,晚钟催归,诗人留恋佳境,云影间僧人走动的景观。毛泽东曾感叹道:“诗难,不易写,经历者如鱼饮水,冷暖自知,不足为外人道也。”[3]而这首五言诗却写出了崆峒山的壮丽景观,道出了作者内心留恋佳境的心境,可称得上是一首好诗,文学价值颇高。

[3] 蔡清富,黄辉映:《毛泽东诗词大观》,四川人民出版社,2007年,第551页。

(二)碑文中的辞赋

名人类碑文留下了辞赋作品。《重修回山王母宫颂并序碑》乃一篇著名辞赋,如下:

云生画栋,如嗟西土之遥;水阅长川,若讶东溟之浅。容卫既肃,精诚在兹,何须玉女投壶,望明星于太华;瑶姬感梦,洒暮雨于阳台。”[4]“山之颠兮水之湄,奠玉斝兮荐金徽。白云零落归何处,黄竹摧残无一枝。[5]

[4] 张怀群,赵晓春,魏海峰:《泾川文化遗产录》,中国文史出版社,2011年,第100页。

[5] 张怀群,赵晓春,魏海峰:《泾川文化遗产录》,中国文史出版社,2011年,第100页。

此碑乃翰林学士陶毂撰文,辞藻华丽,文采飞扬,具有一定的文学价值。其文有汉大赋的规模与形式,又有序,同时又具有宋代四六言的特点,也兼有诗句的优美语言。

《重修崆峒山大什方问道宫碑》亦是一篇史学、文学和书法价值皆备的辞赋作品。如下:

三才奠位,清浊既辟。洪纤资益,其孰主张。惟道之□,是粤轩辕,慕之专一,往驾崆峒。□殊罔澍,□人感诚。大教从兹,流传弗息。金世之衰,□宫委迹。圣德威化,烧杀雨匿。懿吁姜公,志坚操执。幡然聿来,力思重绎。苦思焦神,寒暑无易。殿宇一新,晃耀金碧。府属咸忻,幽明赞翊。警勒斯铭,永彰□□。[1]

[1] 《重修崆峒山大什方问道宫碑》,碑文。

以上这种四言句始于《诗经》,之后在汉赋中经常出现,形成了汉赋辞藻繁缛、气势磅礴、语言优美、声势贯通的特点。《重修崆峒山大什方问道宫碑》又有序,就是一篇文采飞扬的辞赋,文学价值颇高。

平凉地区道教碑文多数为当时文人撰写,无论是重修类、传说类、名人类以及其它类都具有一定的文学价值,其文、其诗歌及序、形成了一道文化景观。尤其是宋代的泾州《重修回山王母宫颂碑》及元代的《重修崆峒山大什方问道宫碑》具有很高的文学价值。

三 .书法价值

平凉地区存有自宋代以来大量的道教石刻与碑文,且多数置于高山悬崖、丛林深涧、以及庙宇之地,这些碑刻书丹多数出自书法名家之手,既有王侯将相的手迹,亦有文人学士的墨宝,具有较高的文物研究价值和书法艺术价值。平凉地区的道教碑刻被专家学者誉为“平凉地区书法艺术宝库”。

(一)吴大澂崆峒书法碑

《吴大澂篆书碑》为光绪元年(1875)刻立,是清代难得一见的书法碑刻精品之作。乃褐沙质岩碑,高为145厘米,宽为65厘米,厚为12厘米,为篆书,碑文共83字:“同治六年,恪靖伯湘阴左公益师入关,驻军平凉。越四年,岁辛未,正月克金积堡,明年收狄道、河州。又明年,复肃州。□□平,陇境大安,士民复业。督学使者吴县吴大澂以光绪元年三月按试平凉,来登崆峒,勒石纪此。”[1]在下方有“长沙李佑真入石”7小字。

[1] 仇非:《新修崆峒山志》,甘肃人民出版社,1996年,第124页。

此碑文主要记述左宗棠在西北地区收复陇西、临夏、张掖的功绩。碑刻书法精美,篆字气势磅礴、苍劲雄厚、自然奔放,具有深厚的人文内涵。其篆书异于常人,与小篆古籀文相结合,功力精深,笔法娴熟,同时将小篆与金文相结合,创造出大小参差、渊雅朴茂的艺术风格。由于吴大澂也对金文有所研究,专攻金石学问,中年之后,书法也取法于金文,形成了新格局,他也常用小篆的笔法创作金文,化斑驳为光洁。其书法碑刻沉稳庄重,苍劲雄浑,布局方正而又均匀,让观者感其行笔严肃而又不失秩序规范。吴大澂还有一个特点就是在篆书落款中喜用隶书,而隶书平中见奇,奇中藏险,险绝中又复归于平静,取法于汉碑。而其行书又师法曾国藩,且兼具黄庭坚书法的趣味。

(二)翔龙飞鹤和栖云碑碣

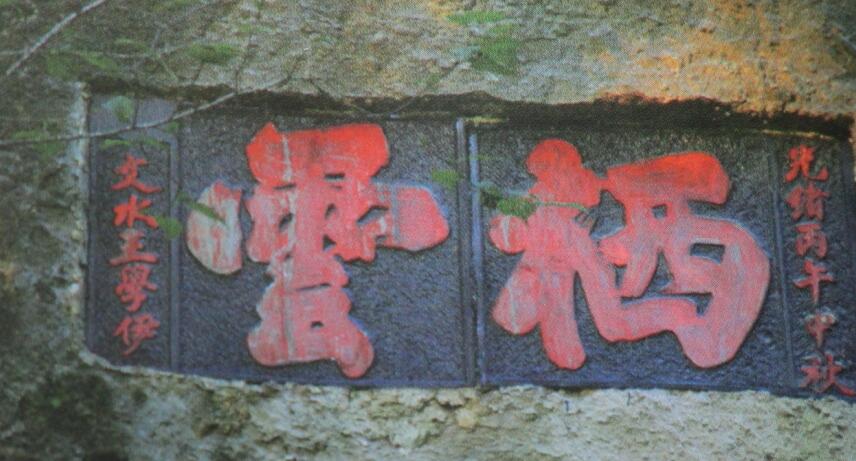

《翔龙飞鹤》和《栖云》碑碣是崆峒山为数不多的几通书法碑刻中用大字书写而成,出自清代书法大家王学伊之手,具有很高的书法价值。

《翔龙飞鹤》书法碑刻乃王学伊在崆峒山遗留下来的墨宝,其善书法和诗文,其作品具有独特的风格,在民间很有影响。王学伊在崆峒山上留有两通书法碣石分别为《翔龙飞鹤》题刻与《栖云》题刻。《翔龙飞鹤》题刻为石灰岩质碣石,每字方约50厘米,今存于上天梯右崖壁间。翔龙飞鹤题刻是用行书笔法一挥而就,笔法娴熟,布局均匀。行云流水,气势磅礴。风格典雅秀逸,笔法锋芒毕现。是平凉地区道教碑刻中惟一用行书大字书写而成的碑碣,具有相当高的书法艺术价值。

《栖云》题刻也为石灰岩质碣石,每字方约50厘米,今存于赴西台路左崖壁间。这通碑碣亦出自书法大家王学伊之手,是用楷书笔法书写而成的大字,具有内涵丰富,大方稳重的特点。是平凉地区仅有的几通碑碣中用大字书写而就的碑刻之一。这两通书法碑碣,分别为行书和楷书之作,都是大字,书写具有一定的难度,非书法大家不可挥笔而就。字体工整,笔法遒劲,气度非凡,具有很高的书法艺术价值。

(三)泾川重修王母宫碑

【返回顶部】 【打印本页】 【关闭窗口】 甘公网安备 62082502000150号

甘公网安备 62082502000150号