第二单元 新石器时代

新石器时代出现于距今1万年至1.2万年,磨制石器,制陶业,农业和家畜养殖业是新时器时代文化的四个基本要求。县境内发现的新石器时代文化不仅极为丰富,而且自成体系,从早到晚依次为:仰韶文化(距今6500年—4900年,包括半坡类型,庙底沟类型,石岭下类型)—马家窑文化(距今5000年—4000年,包括马家窑类型,半山类型,马厂类型)—常山下层文化(距今4900年—4200年),发展序列十分清晰,主要分布在葫芦河,水洛河,庄浪河流域。

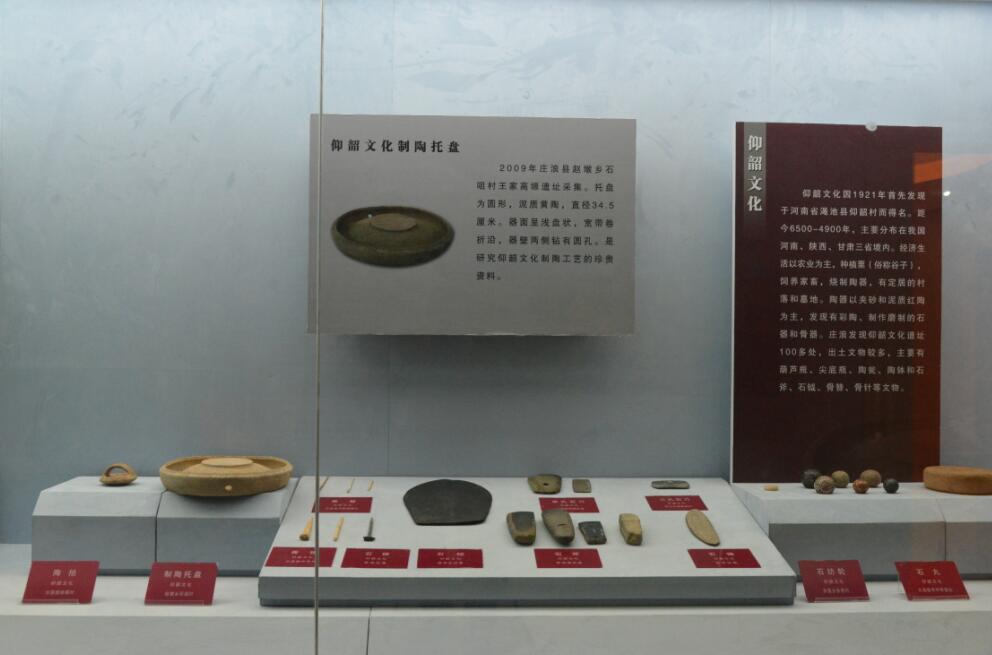

第一组:仰韶文化

仰韶文化因1921年首先发现于河南省渑池县仰韶村而得名。距今6500-4900年,主要分布在我国河南、陕西、甘肃三省境内。经济生活以农业为主,种植粟(俗称谷子),饲养家畜,烧制陶器,有定居的村落和墓地。陶器以夹砂和泥质红陶为主,发现有彩陶。制作磨制的石器和骨器。庄浪发现仰韶文化遗址100多处,出土文物较多,主要有葫芦瓶、尖底瓶、陶瓮、陶钵和石斧、石钺、骨簪、骨针等文物。

葫芦瓶

仰韶文化

高22.5cm 口径3.9cm 底径7.8cm

水洛镇徐碾村出土

细颈红陶壶

仰韶文化

高17.5cm 口径2.8cm 底径6.2cm

岳堡乡岔口村出土

双耳直腹瓶

仰韶文化

高40.5cm 口径6.5cm 底径10.6cm

大庄乡乱庄村出土

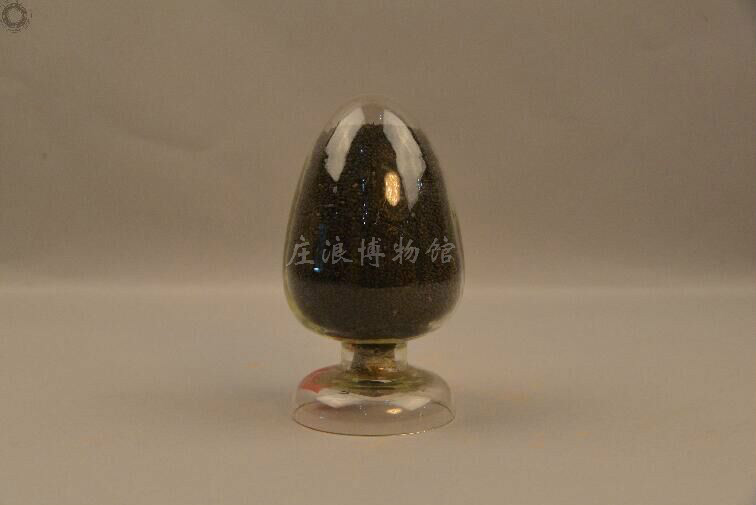

炭化粟(谷子)

仰韶文化

阳川乡古洞门遗址采集

古洞门遗址炭化粟:

粟去壳称作小米,是从狗尾草驯化而成的,属于禾本科的一年生草本植物,喜温暖,耐旱,适应性强,适合黄河流域种植。展品中的碳化粟,上世纪九十年代初,发现于阳川乡古洞门遗址内一个贮藏粟的粮窖。该遗址属仰韶文化,它证明粟在我县的载培史已有6000多年。

制陶托盘

仰韶文化

直径34cm 高7.4cm

赵墩乡石咀村出土

仰韶文化制陶托盘:

2009年庄浪县赵墩乡石咀村王家高塬遗址采集。托盘为圆形,泥质黄陶,直径34.5厘米。器面呈浅盘状,宽带卷折沿,器壁两侧钻有圆孔。是研究仰韶文化制陶工艺技术的珍贵资料。

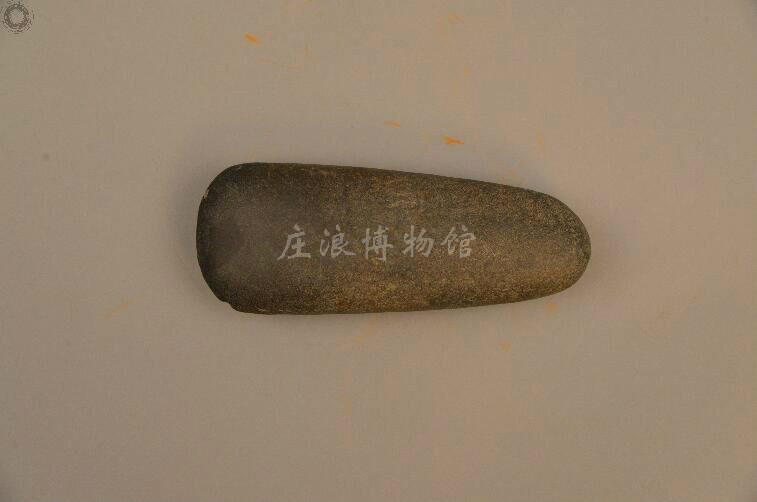

石斧

仰韶文化

长18.5cm 宽7cm

南湖镇征集

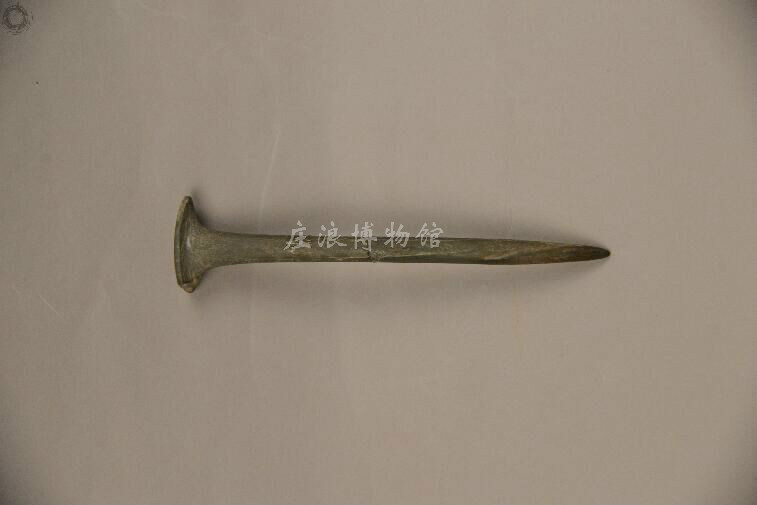

石锥

仰韶文化

长13cm

民间征集

骨簪

仰韶文化

长7.2cm

韩店镇西关村出土

第二组:马家窑文化

马家窑文化于1923年在甘肃省临洮县马家窑遗址首次发现而命名。主要分布在甘肃省和青海省境内。距今5000~4000年左右,大体经历了马家窑、半山、马厂三个持续发展的时期。马家窑文化以发达的彩陶著称于世,其彩陶继承了仰韶文化庙底沟类型流畅细致的特点,形成了绚丽淡雅的艺术风格,彩陶艺术达到了登峰造极的高度。县境内马家窑文化遗址主要分布在水洛河和葫芦河流域,发现遗址有10多处。

骨贝

马家窑文化

长2.8cm 宽1.8cm

赵墩乡石咀村出土

马家窑文化骨贝:

1975年赵墩乡石咀村王家高塬遗址出土,大小骨贝共计166枚,长2.8厘米。扁平,上下两端较尖锐,呈板状枣核形。研究认为骨贝为一种原始货币或装饰品,原产于广西北部湾,这组骨贝是研究古代文化交流的珍贵实物资料。

第三组:常山下层文化

常山下层文化因发现于庆阳市镇原县常山遗址而得名,有仰韶文化的遗风,是仰韶晚期文化向齐家文化过度的一种文化类型,距今4900~4200年。经济生活以原始农业为主。陶器以泥质橙黄陶为主,器型主要有敞口罐、单耳罐、双耳罐。主要分布在甘肃平凉,庆阳,天水地区。庄浪发现常山下层文化遗址100多处,且大多数与仰韶文化晚期遗址共存。

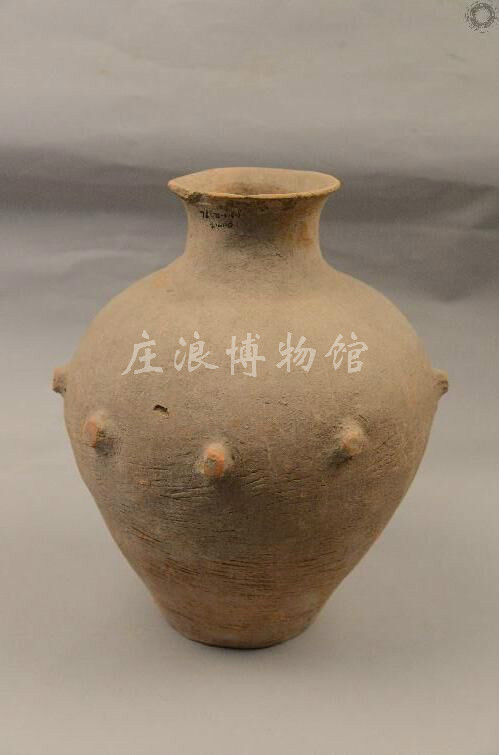

乳钉纹红陶罐

常山下层文化

高34cm 口径13.7cm 底径9.5cm

民间征集

蓝纹红陶罐

常山下层文化

高32.5cm 口径13.7cm 底径9.5cm

韩店镇征集

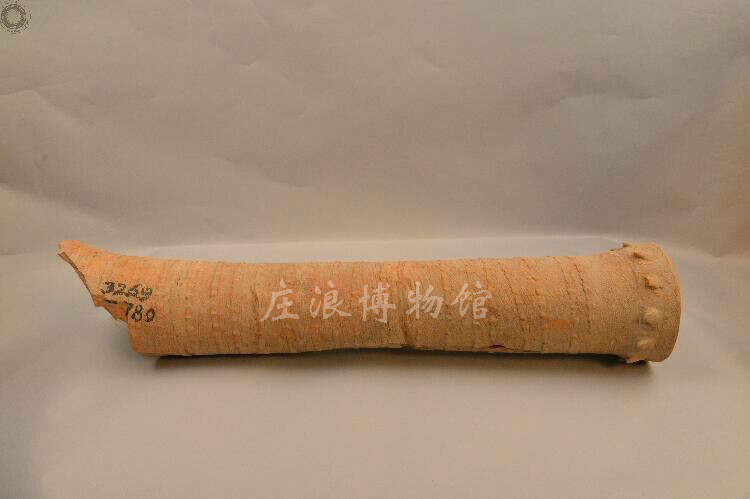

附加堆纹红陶鼓

常山下层文化

高73cm 口径14.7cm 底径13cm

南湖镇程家小河出土

山下层文化附加堆纹红陶鼓:

1988年南湖镇程家小河席家嘴子遗址出土。残长73厘米,大口残径16厘米,小口残径15厘米,泥质红陶,通体饰附加堆纹,器腹呈亚腰形,小口端饰一周倒斜形乳钉纹,用于固定兽皮,另一端已残缺,推测为发音喇叭口。陶鼓是原始社会的一种乐器,最早在仰韶文化时期就已出现。这件陶鼓器身较长,非常罕见。

【返回顶部】 【打印本页】 【关闭窗口】

甘公网安备 62082502000150号

甘公网安备 62082502000150号